日本人が仕事をマネジメントしていく上で最も重視することのひとつが

「時間」

ではないでしょうか。

・始業時間

・アポの時間

・製品の納期

・振込期日

・レポートの締め切り、など

それらを死守するためにあなたも日々、時計とカレンダーに目をやる機会が多いと思います。

ところが海外に目を向けますと

必ずしも時間管理を優先させていない

ところもあります。

日本人のそれと違ってかなり

「時間に悠長な人」

も多くいるのが実態です。

時間感覚の異なる外国人を

同僚や部下、取引先に持つ場合、

仕事を共に進めて行く上では時間管理

についての対策が必要になります。

そこでこの投稿では

海外における時間感覚の違いとして

「モノクロニック」

「ポリクロニック」

という時間感覚に関する文化指標について

考察します。

目次

「モノクロニック文化」「ポリクロニック文化」とは?

「時間」というものをどのように捉えているか

国際社会では地域によって異なります。

大きく分けて

「厳密に時間管理を行う文化」

「時間管理で柔軟さを重視する文化」

があり、

前者を「モノクロニック(Monochronic)文化」

後者を「ポリクロニック(Polychronic)文化」

と言います。

次の章から

▶︎ モノクロニック文化:

厳密に時間管理を行う文化

▶︎ ポリクロニック文化:

時間に融通をきかせ、柔軟さを重視する文化

それぞれの特徴を見ていきましょう。

「モノクロニック文化」「ポリクロニック文化」のそれぞれの特徴

モノクロニック文化の特徴

「厳密に時間管理を行う文化」

「モノクロニック文化」の

特徴として以下のものが挙げられます。

————————————————————–

① 時間を貴重な資源と考える

② 順序立てて物事に取り組む

③ 一度に一つのことに集中して取り組む

————————————————————–

① 時間を貴重な資源と考える

「時は金なり」

「去っていった時間は取り戻せない」

という言葉があるとおり

時間は有限なので無駄遣いを忌み嫌います。

それは自分の時間を無駄にしないだけでなく

他の人の時間も無駄遣いするべきではないという

考えにつながります。

そのため

始業時間やアポに遅刻する者に対して

厳しい態度で接するのが特徴です。

モノクロニック文化の度合いが強い国では

遅刻したり、締め切りや納期を逃すことの

ないような行動をとるのです。

そうした文化では

約束の時間を守らないとか

期限・締め切りを失念するような態度は

「相手に対する敬意を欠く傲慢な者」

「プロフェッショナルではない」

「社会性に欠ける」

といった認識をされてしまいます。

② 順序立てて物事に取り組む

モノクロニック文化では仕事に取り組む際

Aをして次にB、

Bの次にC・・・という具合に

段取りを考え、これに時間を加えていきます。

いつAを開始し

いつまでにAを完了させるか

Bはいつから開始するか

Bはいつ終わらせるか・・・といった

予定や計画、スケジュールを綿密に立て、

それに沿った行動をする慣習があります。

下は皆さんもお馴染みの

会議の流れを示したものですが、

「モノクロニック文化」における会議は

まさに段取りとスケジュール・予定を表しています。

——————————————————–

9:00 会長あいさつ

9:15 社長プレゼン

9:30 休憩

9:45 新商品デモンストレーション

12:00 閉会

——————————————————–

このように

物事の順序と時間をセットで管理していく

ことが特徴です。

そして実際にそのように物事が進むように

マネジメントが行われます。

③ 一度に一つのことに集中して取り組む

「モノクロニック文化」では

物事を順序立てて取り組んでいきますので

基本的に一度に取り組むことはひとつです。

Aに集中して取り組み、

それが終わればBに集中して取り組む・・・

それを積み重ねていくのが

モノクロニック文化の特徴です。

例えば上の会議の例では

プレゼンの時間はプレゼンだけで

ディスカッションは含みません。

もっと身近な例を挙げるなら

会議中に電話がかかってきても

その場で電話をとることがありません。

「一度に取り組むのはひとつ」

なので、会議が終わってから電話をかけなおす

という行動になるわけです。

ポリクロニック文化の特徴

「時間に融通をきかせ、柔軟さを重視する文化」

「ポリクロニック文化」の

特徴として以下のものが挙げられます。

————————————————————–

① 時間は目の前にたくさんあるものと考える

② 計画や段取りを考えるが、あくまで「目安」

③ 一度に複数のことに取り組む

————————————————————–

① 時間は目の前にたくさんあるものと考える

どちらかというと目の前に「時間」という

大きな海が広がっているイメージです。

多少「時間」を消費しても

減ったりなくなったりすることがないという

感覚です。

だから

アポなどの時間に多少遅れても

問題ないという風潮があり

遅れてきた人を責めることもなく寛大な態度

を取ります。

また食事や勤務の合間の休憩に多くの時間

を費やします。

家族や友人をはじめ周囲の人とのおしゃべりに興じ、

時間より周囲との関係を重視するわけです。

② 計画や段取りを考えるが、あくまで「目安」

ポリクロニック文化の人達も

事前に計画を立てて取組みますが、

計画に固執するよりも現実や現状に照らして

柔軟に対応することを重視します。

モノクロニック文化では

例えば「D」という結果を出すために

「A → B → C」という具合に仕事の段取りを計画し

その通りに進めようとします。

一方、

ポリクロニック文化では以下のようなことが

普通にあり得ます。

「A → C → B → D」

「B → Aの半分 → C → Aの残りの半分 → D」

③ 一度に複数のことに取り組む

ポリクロニック文化では

時間に対する柔軟さや

人との関係を重視するゆえに

複数のことが一度に重なってしまうことも

あります。

例えば重要な用件で会議室に出ているのに

会議中にかかってきた電話に出たり、

全く関係のない関係者が会議室に入ってきても

問題にしません。

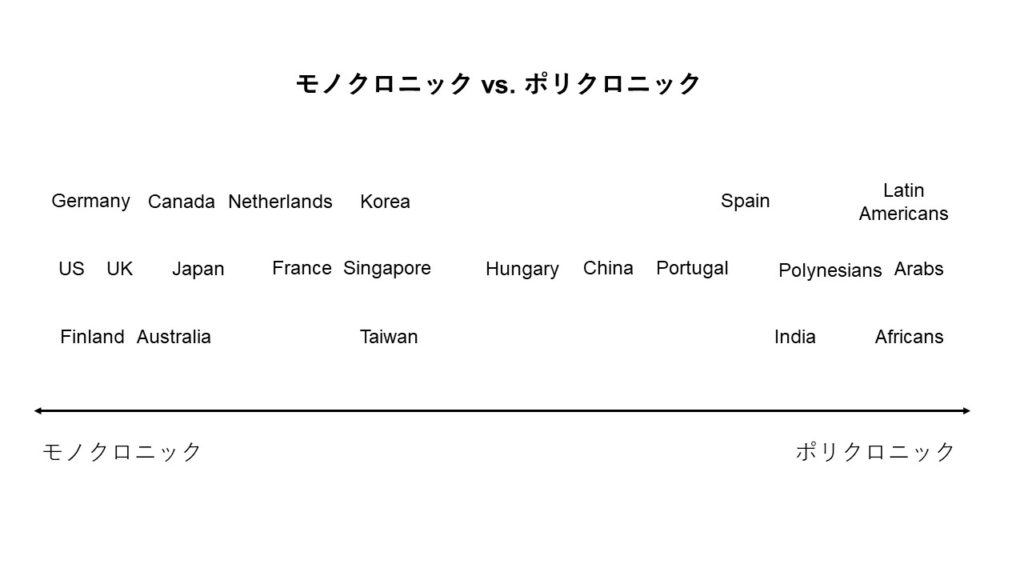

各国間の時間感覚の違い

それぞれの国や地域で

時間をどのようにとらえているか、

国際社会では地域によってその傾向が異なります。

下の図は各国がどの位置付けにあるかを示したものです。

↑出典/エリン・メイヤー著『異文化理解力』(2015年、英知出版)より抜粋

「厳密に時間管理を行う文化」

すなわち「モノクロニック文化」は

北米やアングロサクソン諸国、

ゲルマン諸国、北欧、日本など

でその性質が強く現れます。

逆に「時間に融通をきかせ、柔軟さを重視する文化」、

いわゆる「ポリクロニック文化」として

南米や中東、アフリカ、

そしてラテン・ヨーロッパ諸国

が入っていることがわかります。

外国人から見た日本人の「奇妙な」時間感覚

日本人は一般的に「モノクロニック文化」に入ります。

仕事や日常生活でも

次のようなことをよく言いますね。

- 時は金なり

- 時間は二度と戻ってこない

- お客様をお待たせしてはいけない

- 遅刻厳禁!

- アポは時間厳守

- 締め切りは死んでも守れ!

このようなことを小さい頃から言われて

我々の身に染みているわけで、

それで時間感覚に厳しくなっていった

のだと考えられます。

ただし「時間・時間」とこれだけうるさい

日本人について、外国人からはこんな声が

あるのも事実です。

意思決定は遅い!!!

意思決定にはものすごい時間がかかる!

普段あれだけ「時間、時間」というわりに

日本人の意思決定はえらく時間がかかる

場合があります。

特に重要な意思決定には多くの人が

関わるのが習慣です。

普段時間に「ユルい」

ポリクロニックな人達でさえ

日本人の意思決定の遅さには文句を言う人

は多いです。

そしてもうひとつ。

就業時間、長すぎ!!!

日本企業はもちろん、会社と呼ばれる組織では

始業時間とともに終業時間も決まっています。

しかし定時に帰ることが未だに憚られるような

会社も日本ではまだ多いように思います。

そんな日本企業に勤める外国人からすると

なぜあれだけ始業時間にはうるさいのに

終業時間についてはそれを厳守しないのか!?

と不思議に思われているものなのです。

結局、日本人が時間に厳格とはいえ

場面によってそうではないところも

多いというのは我々も認識しておく必要が

ありそうです。

なお

時間感覚が会議の仕方にどう影響を及ぼすかを

考察したこちらの記事も参考にしてください。

グローバルに活躍し自信・成長を得るための

\異文化コミュニケーション/

オンライン講座

グローバル環境で働くには

・仕事の仕方

・コミュニケーションのあり方

について世界の様々な考え方や「常識」を理解しておくことが必須です。

そこにうまく適応していくことで評価や信頼を手に入れ、成功体験を重ねることでキャリアの可能性がもっと広がります!

ご興味ある方は👉こちらから👈

詳細を確認・お申し込みください!